Немецкие учёные показали на модели «орган-на-чипе», что белки, секретируемые молодым костным мозгом под воздействием сыворотки, стимулируют омоложение кожи: ускоряют деление клеток, повышают синтез коллагена и улучшают функцию митохондрий.

Немецкие исследователи впервые продемонстрировали на модели человеческой кожи, что факторы из крови молодых людей способны омолаживать стареющие кожные клетки. Однако добиться заметного омоложения удалось только при одном условии: в процессе должны участвовать клетки костного мозга. Без «поддержки» костного мозга молодая сыворотка крови сама по себе не давала значимого эффекта. К таким выводам пришла группа ученых под руководством специалистов R&D-центра компании Beiersdorf AG (Германия), проведя эксперименты с использованием органа-на-чипе. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging в августе 2025 года.

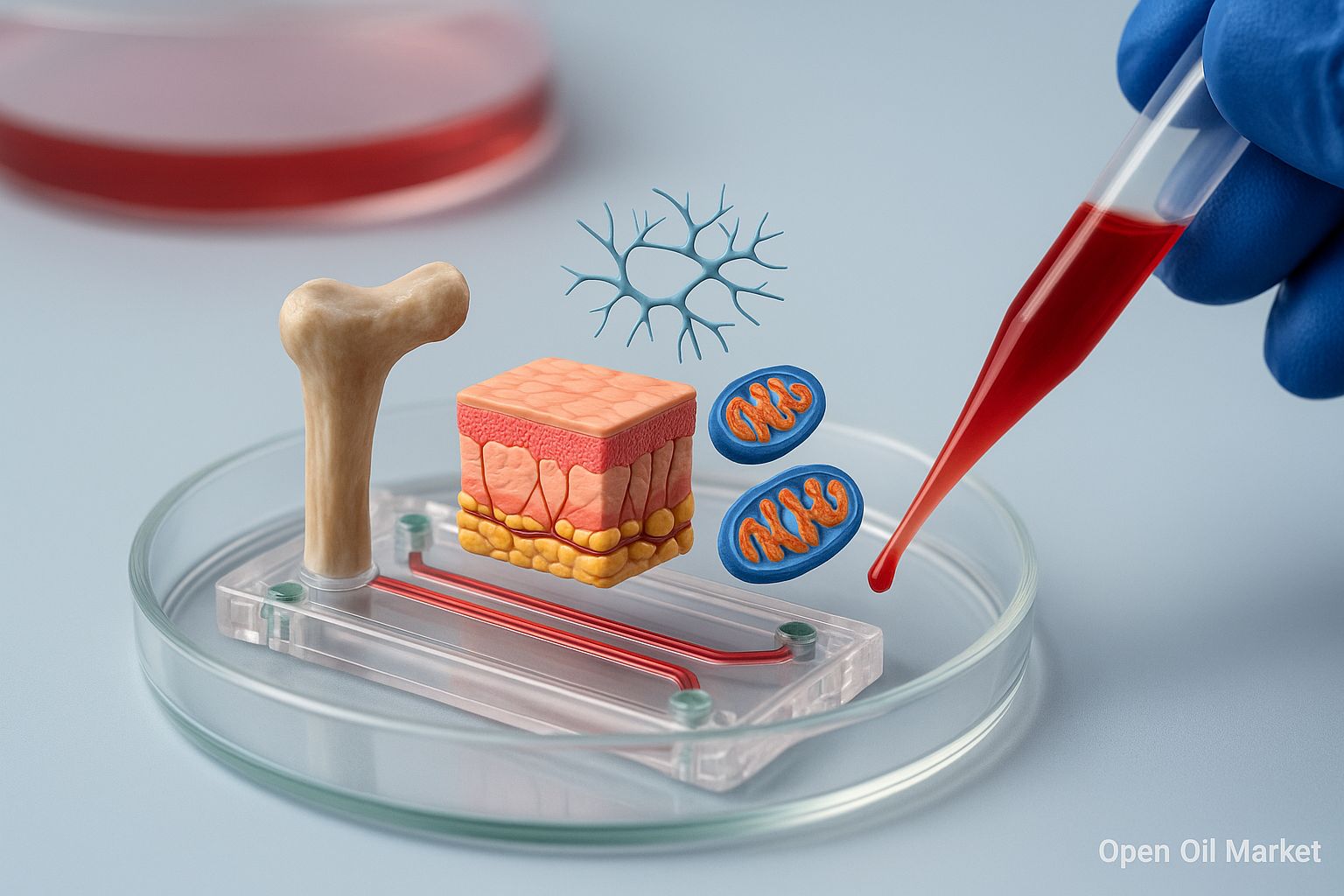

Микрофизиологическая модель кожи и костного мозга

Для эксперимента была использована передовая микрофизиологическая система – по сути, «орган-на-чипе», имитирующий взаимодействие органов. Ученые объединили в едином циркулирующем контуре искусственно выращенную модель человеческой кожи и модель костного мозга. Такая система воспроизводит условия кровообращения: питательный раствор (аналог крови) постоянно циркулирует между тканями кожи и клетками костного мозга, как в организме.

В эту систему вводили образцы сыворотки крови двух групп доноров: молодых (до 30 лет) и пожилых (старше 60 лет). Исследователи наблюдали, как «молодая» и «старая» сыворотка влияют на состояние кожи. Оказалось, что сама по себе сыворотка молодых доноров не способна омолодить кожу – в изолированной культуре кожи она не вызывала улучшения ни структуры, ни показателей деления клеток. Но картина резко изменилась, когда в системе присутствовали клетки костного мозга. При совместной культивации кожа, получавшая молодую сыворотку, продемонстрировала заметные позитивные изменения: ускорился рост новых клеток, а ее биологический возраст снизился (это было зафиксировано с помощью эпигенетических «часов» по метилированию ДНК). Для сравнения, сыворотка от пожилых доноров не давала такого эффекта. Иными словами, молодой «потенциал» крови раскрывался только при участии костного мозга.

Костный мозг как ключевой посредник омоложения

Костный мозг играет роль активного посредника, переводящего сигналы из крови в программу регенерации тканей. Этот орган – основной «инкубатор» клеток крови (гемопоэза), содержащий стволовые клетки и другие предшественники, которые способны выпускать в кровоток множество сигнальных молекул: цитокинов, факторов роста, химокинов. В данном исследовании именно клетки костного мозга откликнулись на присутствие молодой сыворотки и начали вырабатывать вещества, запускающие процессы омоложения кожи. Если костного мозга нет, кожа просто «не слышит» омолаживающих сигналов молодого организма.

Полученные данные объясняют, почему в более ранних опытах с животными (например, сшивание кровотока старой и молодой мыши) омоложение затрагивало сразу несколько органов. Костномозговые клетки, по сути, выступают «переводчиками» сигналов молодой крови: они воспринимают системные факторы из кровотока и в ответ продуцируют вторичные сигналы, понятные конкретным тканям – таким как кожа. Исследователи отмечают, что омоложение – это не просто прямое действие компонентов крови, а сложный межорганный процесс, где ключевая роль принадлежит костному мозгу.

Протеомный анализ: поиск «белков молодости»

Чтобы выяснить, какие именно молекулы костный мозг выпускает под воздействием молодой крови, команда применила метод протеомного анализа. С помощью масс-спектрометрии ученые проанализировали набор белков, секретируемых клетками костного мозга при добавлении молодой и старой сыворотки. Результат оказался весьма показательным: в «молодой» среде костный мозг начал вырабатывать десятки специфических белков, связанных с омоложением.

Всего было выявлено 55 кандидатов – белков, уровень которых значительно возрастал в присутствии молодой крови по сравнению со старой. Многие из них известны науке и ранее фигурировали в контексте регенерации тканей, иммунной регуляции или ремоделирования кожи. Однако для практических целей важно было понять, какие из этих факторов действительно дают омолаживающий эффект. Исследователи выделили семь ключевых белков и протестировали их воздействие отдельно на культурах старых клеток кожи. Именно эти семь факторов подтвердили способность существенно стимулировать обновление кожи.

Семь ключевых белков омоложения

Анализ показал, что следующие семь белков, секретируемых костным мозгом, являются основными «проводниками» эффекта молодого кровотока:

- Цистатин F (CST7) – ингибитор цистеиновых протеаз, участвующий в регулировании иммунных клеток. Улучшает регенерацию кожи, сдерживая ферменты, разрушающие межклеточный матрикс.

- Антагонист рецептора интерлейкина-1 (IL1RN) – противовоспалительный белок, снижающий действие провоспалительного цитокина IL-1. Помогает смягчить хроническое воспаление кожи (inflammaging) и тем самым замедляет возрастные изменения.

- Фактор ускоряющий распад комплемента, CD55 – белок, защищающий клетки от атаки иммунной системы (системы комплемента). Снижает избыточные воспалительные реакции и способствует заживлению тканей.

- Ингибитор сериновой протеазы SPINT1 – протеин, подавляющий активность ряда ферментов, разрушающих белки внеклеточного матрикса. За счет этого поддерживает структурную целостность кожи и стимулирует ее обновление.

- Матриксная металлопротеиназа-9 (MMP-9) – фермент, расщепляющий компоненты межклеточного матрикса. В контролируемом количестве MMP-9 способствует ремоделированию кожи, удаляя поврежденные структуры и стимулируя регенерацию.

- Fc-рецептор IgA (FCAR) – фрагмент иммунного рецептора, связанного с антителом IgA. Регулирует локальные иммунные реакции в тканях; вероятно, улучшает микровоспалительный баланс, создавая условия для восстановления клеток кожи.

- Хитиназа-3-подобный белок 1 (CHI3L1, известен как YKL-40) – сигнальный белок, участвующий в процессах заживления и ремоделирования тканей. В эксперименте показал наибольшую эффективность, положительно воздействуя практически на все показатели старения кожи.

Примечательно, что последний из перечисленных факторов – CHI3L1 – продемонстрировал наиболее широкий омолаживающий эффект. Он улучшил все шесть ключевых параметров, по которым оценивали состояние старых клеток, превзойдя даже знаменитый белок GDF-11 (growth differentiation factor 11). GDF-11 ранее считался одним из главных «эликсиров молодости» в опытах на животных, однако в данном исследовании роль лидера перешла к CHI3L1.

Влияние факторов крови на стареющие клетки кожи

Выделенные белки были испытаны на культурах старых клеток кожи – дермальных фибробластов и кератиноцитов. Результаты показали заметное омоложение клеточных функций. В частности, под влиянием этих факторов у старых клеток кожи наблюдались следующие улучшения:

- Ускоренное деление клеток: возросло количество пролиферирующих фибробластов и кератиноцитов (маркер Ki-67 значительно увеличился), что указывает на повышение регенеративной активности ткани.

- Синтез внеклеточного матрикса: клетки начали вырабатывать больше коллагена и гиалуроновой кислоты, важных для упругости и увлажненности кожи компонентов.

- Энергетический обмен: улучшилась функция митохондрий в клетках (повысился митохондриальный мембранный потенциал), что означает более здоровый клеточный метаболизм и энергообеспечение.

- Повышенная пластичность: фибробласты приобрели способность перепрограммироваться в жировые (адипоцитоподобные) клетки – признак, характерный для более молодых клеток, свидетельствующий об их возросшей дифференцировочной гибкости.

- Снижение маркеров старения: общее число признаков клеточного старения уменьшилось, а «биологический возраст» тканей по эпигенетическим тестам стал ниже, указывая на частичное обращение возрастных изменений.

Совокупность этих эффектов свидетельствует о том, что кожа в присутствии названных факторов переходит в более «молодое» функциональное состояние. Клетки активнее делятся, вырабатывают больше структурных молекул и энергии, а также демонстрируют более здоровый профиль работы – фактически, происходит восстановление характеристик, присущих молодой коже.

Ограничения лабораторного исследования

Важно подчеркнуть, что описанные результаты получены в лабораторных условиях (in vitro) на моделях тканей. Хотя «орган-на-чипе» достаточно точно имитирует человеческую кожу и кровеносную систему, это все же упрощенная модель. Реальный человеческий организм гораздо сложнее, и эффект введения молодых факторов крови может зависеть от множества дополнительных процессов.

Эксперименты длились всего несколько недель (3–5 недель), поэтому пока неизвестно, сохранятся ли омолаживающие изменения при более длительном воздействии или в условиях всего организма. Кроме того, чтобы модель костного мозга оставалась жизнеспособной в чип-системе, в питательную среду добавляли некоторые ростовые факторы. Теоретически они сами по себе могли повлиять на состояние кожи. Однако исследователи учли это: сравнение всегда проводилось между «молодой» и «старой» сывороткой при одинаковых базовых условиях, так что вклад добавленных факторов роста был нивелирован.

Еще одно ограничение – отсутствие в эксперименте активного старения кожи. Модель кожи использовалась «как есть», без специальных повреждающих воздействий, чтобы исключить побочные эффекты. Это помогло точно отследить влияние одной только сыворотки, но не отражает всю многогранность старения живой кожи в организме с ее хроническими повреждениями. Авторы признают, что нужны дальнейшие исследования, в том числе на животных моделях и клинические испытания, чтобы подтвердить безопасность и эффективность обнаруженных белков уже в живом организме.

Перспективы: от лаборатории к антивозрастной терапии

Несмотря на перечисленные ограничения, работа немецких ученых открывает новый путь к борьбе со старением кожи. Выявленные белки-посредники представляют особый интерес для разработки омолаживающих препаратов. В будущем на их основе могут появиться как косметические средства (например, кремы или сыворотки с активными факторами молодости), так и инъекционные терапии, доставляющие эти белки прямо в кожу для регенерации тканей. Такой подход позволил бы обойтись без переливания чужой крови – достаточно будет выделить и сконцентрировать сами «сигналы молодости».

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что исследование выполнено при участии научного подразделения крупной косметической компании. Это означает, что открытия сразу рассматриваются с прицелом на практическое применение. Протеиновая терапия против старения кожи может стать основой нового класса anti-age продуктов. В перспективе возможны и персонализированные решения: к примеру, омолаживание тканей за счет факторов, полученных из собственного костного мозга пациента (или из генетически модифицированных клеток, производящих аналогичные белки).

Пока эти идеи находятся на стадии фундаментальных исследований, но сделан важный шаг вперед. Впервые научно подтверждено на человеческих клетках, что «молодая кровь» действительно содержит элементы, способные повернуть время вспять для стареющих тканей – и раскрыта критическая роль костного мозга в этом процессе. Дальнейшее изучение системных факторов молодости и способов их доставки к органам может со временем привести к прорывным методам продления молодости кожи и всего организма.