Азиатский «давос» долларовых резервов: угроза распродаж на $2,5 трлн на фоне торговой войны

Торговые противостояния США с АТР подогревают опасения инвесторов: возможно, ключевые страны Азии активизируют распродажу долларовых активов на сотни миллиардов. Эксперты Eurizon SLJ Capital предупреждают о «лавине» продаж на $2,5 трлн, которая может обрушить курс доллара. Сценарии включают репатриацию валютной выручки азиатскими экспортёрами и хеджирование валютных рисков через диверсификацию резервов и отказ от части вложений в американские облигации.

Фундаментальные причины накопления долларовых резервов в Азии

-

Высокие торговые профициты. Ряд азиатских стран (Китай, Южная Корея, Сингапур и др.) на протяжении десятилетий наращивал экспорт относительно импорта. Избыточная выручка в долларах аккумулируется в резервах: «азиатские экспортеры и инвесторы… накопили “чрезвычайно большую” кучу долларов… расширив торговый профицит региона с США».

-

Инвестиции в американские активы. Полученные «лишние» доллары предпочитают вкладывать в надежные инструменты, прежде всего – в казначейские облигации США. Например, Япония владеет свыше $1 трлн американского госдолга. И хотя части зарубежного портфеля постепенно уменьшаются, США остаются крупнейшим зарубежным заёмщиком Азии.

-

Интервенции центробанков. Большие резервы нужны в т.ч. для валютных операций. Как пояснил министр финансов Японии, основная цель хранения Treasuries – поддержание высокой ликвидности для интервенций на валютном рынке. Например, осенью 2024 г. фондовые рынки Азии и курсы местных валют чувствовали давление – ЦБ Японии несколько раз выходил на рынок для сдерживания резкой девальвации иены (за 1-е полугодие 2024 г. иена упала ≈11% к доллару, см. рис. [74]). Подобные интервенции удерживают валюты на плаву, но поддерживают хрупкость к долларовым шокам.

Например, в первой половине 2024 г. японская иена упала примерно на 11% к доллару (на фото – банкноты иены и доллара). ЦБ Японии несколько раз выходил на интервенции, чтобы сдержать резкое падение курса.

Ключевые держатели USD в Азии: резервы и институты

-

Китай: крупнейший мировой владелец FX‑резервов (~$3,20 трлн на конец 2024 годаrussian.people.com.cn). Эти активы под управлением Государственного управления валютного контроля (SAFE), Народного банка Китая и государственных фондов (CIC и других) инвестируются в доллары, евро, золото и прочие активы. В апреле 2025 резервы Китая даже выросли до $3,282 трлн (превысив прогнозы), чему способствовало укрепление юаня на фоне снижения индекса доллара (DXY) на 4,3% в апреле. Китай постепенно диверсифицирует портфель: доля долларовых Treasuries снизилась ниже $1 трлн (около $759 млрд на конец 2024 г.), а части средств переведены в золото и другие валюты.

-

Япония: резервы около $1,27 трлн (данные на март 2025). Кроме того, на её балансе находятся беспрецедентные вложения в Treasuries – свыше $1 трлн (после сокращений). Золотовалютные запасы управляются Минфином и Банком Японии: в резервах – доллары, евро, иены и золото. Главная цель хранения USD – поддержка иены при рисках девальвации, а не геополитический шантаж.

-

Южная Корея: резервы порядка $410–420 млрд (первыми месяцами 2025 г. около $410 млрд). Банк Кореи управляет портфелем в основном из долларов и еврозональных валют, а также накапливает золото. В 2025 г. отмечается постепенное снижение резервов по мере укрепления ваты и роста затрат по поддержке рынка.

-

Сингапур: уникальная модель управления резервами: примерно S$2,5 трлн (≈$1,87 трлн) активов в совокупности у MAS, GIC и Temase. Правительство через эти организации инвестирует средства в различные активы по всему миру. Хотя точное распределение держится в секрете, значительная часть этих резервов номинирована в долларах и евро, а также в активах гособлигаций ведущих стран.

Другие участники: Тайвань ($$540 млрд), Гонконг ($$450 млрд) и Индия ($~$600 млрд) также держат значительные запасы. Во многих случаях официальные и частные SWF (суверенные фонды) дополняют инструменты центрального банка. К примеру, GIC и Temasek «смотрят» за долгосрочными инвестициями Сингапура, а China Investment Corp аккумулирует часть иностранной валюты КНР.

Механизмы возможной распродажи долларовых активов

Сценарии распродаж резервов разнообразны: в первую очередь репатриация капитала. При обострении торговой войны экспортёры могут возвращать валютную выручку в страну, обменивая доллары на локальную валюту. Как пишет Eurizon SLJ, «некоторые азиатские инвесторы могут репатриировать часть средств или усилить хеджирование от ослабления доллара». Второй механизм – диверсификация резервов: государства могут сместить часть бумаг США в другие инструменты. Обычно это вложения в евро, иену, британский фунт, а также в золото и сырье. Заметно растёт спрос на безопасные активы: так, мировые ETF-золота побили исторические рекорды притока денег в 2025 г., а центробанки (особенно Китай) продолжают «вывозить» тонны металла из Лондона, что СМИ называют «системной ротацией капитала из доллара в золото».

Третий путь – хеджирование валютных рисков. Инвесторы крупных фондов и компаний активно используют форварды, опционы и свопы, чтобы зафиксировать курс к доллару. Например, тайваньские корпорации могут продавать долларовые фьючерсы, а центральные банки – увеличивать накопление гарантийных золотовалютных инструментов. Как полагает миллиард Рей Далио, результатом торговой войны может стать укрепление юаня за счёт распродажи Китаем долларовых активов. Эта репозиция позволяет защититься от дальнейшей девальвации американской валюты.

-

Репатриация выручки: компании-экспортеры уменьшают долларовый кэш за рубежом.

-

Диверсификация резервов: покупка евро, иен, золота, национальных облигаций.

-

Хеджирование и деривативы: использование опционов, свопов и фьючерсов для защиты портфеля.

-

Сокращение вложений в Treasuries: официальная (или скрытая) продажа части долговых бумаг США, заменяемых бумагами других стран.

Последствия для доллара США и мировой валютной системы

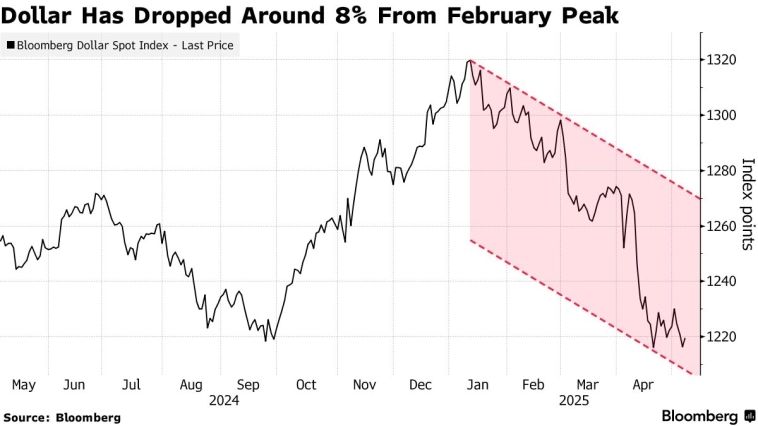

Активизация азиатских продаж неизбежно приведёт к ослаблению доллара и росту его волатильности. Уже сейчас Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY) заметно снизился: с пика в феврале 2025 года индекс упал примерно на 8%. На графике видно, как после январского максимума начался устойчивый нисходящий тренд (рис. [57]). Такое давление ослабляет доверие к USD как к абсолютному якорю – долгосрочная привлекательность доллара под вопросом, отмечают аналитики. Вместо долларовых резервов инвесторы всё чаще рассматривают «санкционные» валюты – юань и евро – и драгметаллы.

График Bloomberg показал падение долларового индекса (BBDXY) примерно на 8% с февральского максимума. Тенденция развилась после усиления тарифных споров (красная область), когда доллар под давлением американских пошлин ослаб, а азиатские валюты укрепились.

График Bloomberg показал падение долларового индекса (BBDXY) примерно на 8% с февральского максимума. Тенденция развилась после усиления тарифных споров (красная область), когда доллар под давлением американских пошлин ослаб, а азиатские валюты укрепились.

Рост неопределённости влечёт за собой и повышение волатильности на валютных рынках. По мере распродаж USD наблюдается резкий отток капитала из рисковых активов. Например, инвесторы подняли долю наличных средств в портфелях до 4,8% (максимум с 2020 г.) и сократили долю американских акций на 53 п.п. за несколько месяцевr. Фонды переводят инвестиции в защитные сегменты – в облигации и золото. По итогам опроса Bank of America, золото впервые за два года стало самым популярным активом среди институционалов, выдвинув на второй план «технологичную семёрку» США. Это отражает девиз риск‑менеджмента: диверсифицировать портфели в периоды валютной и геополитической турбулентности.

В среднесрочной перспективе угроза для доллара серьёзная. Инвесторы и аналитики предполагают, что эскалация торгового конфликта сохранит давление на USD. По сценарию Eurizon SLJ, крупномасштабные распродажи азиатских долларовых резервов могут спровоцировать «валютную аварию» и повысить спрос на альтернативные валюты. Впрочем, многое зависит от политики ФРС: замедление роста ставок и признаки рецессии в США могут усилить ослабление доллара, тогда как неожиданный рост ставок мог бы принести короткосрочную коррекцию. На момент написания индикатор DXY торгуется около 103,7 (около поддержки 103,3, рис. [57] и текст). В случае пробоя текущего уровня важно следить за зонами 102,7 и 100,7. Сопротивлением служат скользящие средние на 104,1 и 106,2: их преодоление стало бы сигналом краткосрочного разворота вверх.

Технический обзор и прогноз курса доллара

С технической точки зрения доллар находится в нисходящем канале. Индекс DXY торгуется ниже 9‑ и 50‑дневных EMA, что указывает на ослабление тренда. 14-дневный RSI около 30 говорит о перекупленности позиции и возможном отскоке вверх. Ближайшая критическая поддержка для DXY – 103,34 (минимум ноября), далее 102,70 и 100,68. Прорыв снизу подтолкнёт индекс к новым минимумам 2025 года. С другой стороны, ближний сопротивление – на уровне 104,15 (9‑дневная EMA) и далее 106,24 (50‑дн EMA). Закрепление выше них может стать сигналом для краткосрочного роста.

Таким образом, краткосрочный прогноз остается медвежьим: до разрешения торгового конфликта и окончательного понимания политики ФРС доллар, вероятно, продолжит двигаться в сторону 100–105. Среднесрочно перспективы USD также омрачены: усиливающаяся торговая война и возможная «дедолларизация» экономики Азии подразумевают дальнейшее снижение интереса к доллару как к единственной резервной валюте. Институциональным и частным инвесторам при этом важно учитывать риск-менеджмент – диверсифицировать портфели и хеджировать позиции в валютных и фондовых рынках в ответ на возможные резкие движения доллара.